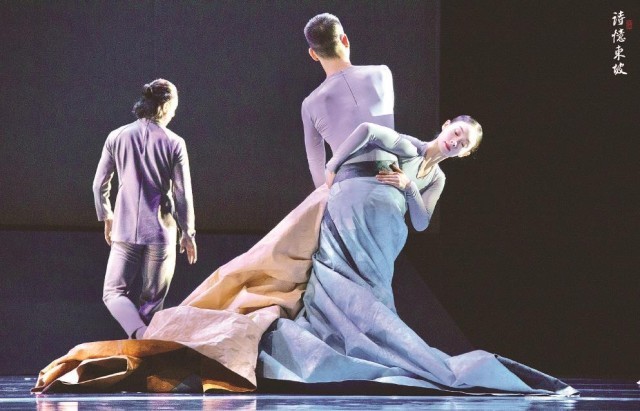

當下,一股“國潮熱”正在興起:動畫歷史片《長安三萬里》票房破13億元,舞蹈詩劇《只此青綠》至今一票難求,話劇、民族舞劇、芭蕾舞劇《紅樓夢》接連上演。上周末,知名藝術家沈偉的最新作品——現代舞詩劇《詩憶東坡》在上海文化廣場首演,再度讓人們感受到東方美學的博大精深。當蘇東坡的詩詞化為流動的身韻呈現于現代舞臺,不少人驚嘆于詩意與舞境帶來的無盡遐想。不過,對于這樣一部具有鮮明現代性與國際性的中國舞臺藝術作品,也有人表示看不懂,認為它過于抽象,甚至“不見東坡”。

創新探索引發的討論,讓業界思考:耳熟能詳的歷史人物,如何以舞劇表現?傳統與現代碰撞,怎樣找尋“精神的契合”?

另辟蹊徑,以現代藝術手法重構詩詞名篇

長久以來,歷史人物題材一直是舞劇創作的“富礦”,《孔子》《李白》《杜甫》等以極具東方韻味的舞蹈語言、音樂編排和舞美服飾,將中國意境揮灑得淋漓盡致。作為中國人心中的理想人格化身,蘇東坡曾多次被搬上京劇、話劇、舞劇等藝術舞臺。這些作品多集中展現他在杭州、黃州、惠州、儋州的遭遇,比如首演于2019年的民族舞劇《東坡海南》便以蘇東坡謫居海南的行船道途為伊始,書寫其顛沛流離的人生歷程。

《詩憶東坡》另辟蹊徑,將蘇東坡跌宕起伏的生命軌跡濃縮為簡約的幾頁多媒體,著重以現代藝術手法重構其詩詞名篇,試圖呈現中國文化深處的精神圖景。“它是我目前最難的作品之一。”身兼總導演、編舞、編劇、視覺總監、舞美設計、服裝設計、造型設計等多職的沈偉毫不避諱地說。在捧回“美國舞蹈節終身成就獎”之后,他便全情投入該劇的創作,找來盡可能收集到的相關資料,尋覓一種可以在舞臺上呈現蘇東坡才華和魅力的方法。

19易其稿,《詩憶東坡》從蘇東坡一生3000多首詩詞中提取了15首代表其人生態度的篇章,雜糅國畫、書法、篆刻、古琴、戲曲、武術等中國傳統文化元素,以音、舞、詩、畫的綜合視聽體驗回溯千年,提煉中國古典哲學和美學的精粹。從現場表演看,作品著力以國際藝術視野探索中國傳統文化的時代表達,探索對中國詩意精神的現代尋覓。

不可避免的,此種極具個性的表達方式,為作品預設了一定觀賞門檻。何況現代舞本就擅長抒情,拙于表意,更難講故事,甚至沒有完整的戲劇構作。這使得部分奔著“東坡”而來的觀眾缺少代入感,難以“入戲”。“這個舞蹈詩劇,有舞蹈,有詩,但沒有劇,抽象到看不見蘇東坡,如果將劇名換個歷史人物似乎也能成立。”有人直言。

個性表達,讓歷史人物“走”進當下生活

而業界對《詩憶東坡》的討論則更多著眼于細節。有評論家認為,舞蹈詩劇中選用的古琴曲《陽關三疊》固然耳熟,卻讓觀眾聯想到唐代詩人王維的《送元二使安西》,容易產生時空錯亂感。有專家指出,音樂和肢體語言需進一步調整打磨,充分凸顯人物典型性,塑造更豐滿的角色形象。資深院團管理者則建議,將東坡詩詞作為畫外音朗誦或演唱,以后到海外演出甚至可以翻譯成英語、德語版本……

“讓歷史人物‘走’進當下生活,是很有意義的藝術探索。”文藝評論家方家駿認為,從傳統文化中汲取養分,是值得推崇的藝術創作方式,但切忌一窩蜂地跟風。“將古人古物搬上舞臺,創作者必須賦予他們時代的‘靈魂’,并以新鮮的面貌呈現在觀眾眼前。”

在中國文藝評論家協會副主席于平看來,《詩憶東坡》的可貴之處在于,已然名揚四海的沈偉,愿意挑戰自我,努力將中國傳統文化帶向更廣闊的舞臺。“當然,在國際解讀之前,如何避免國潮‘誤判’,也是創作者思慮的一個方面。”

面對各方評價,沈偉坦言自己抱著“且將新火試新茶”的心態,思考如何將中國傳統文化和現代文明相勾連。在他眼中,蘇軾身上不但回響著宋代文學藝術最高成就的一代風流,傲視苦難的人生態度更點亮了從人間悲歡到樂觀曠達的靈魂之光。“東坡個人的經歷、故事固然要緊,但數千年來中國文化的浸潤對當下產生的影響更為重要。”因此,《詩憶東坡》著力于呈現詩詞中的中國精神內核,寫意地找尋當代人與蘇東坡的精神契合點。它既回望蘇東坡的詩意人生,也追憶著中國人共同文化印記,就好像一層層打開錦囊,進入一道道門,看隱秘的風景與故事。“極致肢體本身就是舞蹈作品最動人的魅力。”他說:“在研究挖掘中國傳統文化精髓的同時,我會考慮到時代性和未來性,那將是人類共同的追求。我嘗試構建具有中國審美的現代舞蹈體系,也期待它可以影響到世界,這是值得窮盡一生的課題。”

“可以說,《詩憶東坡》就是沈偉眼里的東坡詩詞,這方舞臺專屬于一位根植于傳統文化土壤、游走在世界各地創作的藝術家。”有專家表示,從這個層面,國際化、現代化的《詩憶東坡》探索了一條中華優秀傳統文化“出海”的別樣路徑——國際視野并不只是用全球頂尖的藝術手段展現蘇東坡的風采,也可以是以國際通用的藝術語言向海外講述“東坡IP”的中國故事。

來源:中國青年網