滬劇實景電影《敦煌女兒》是一場三位上海人與時光共赴的美好約定。導演滕俊杰為了實現同名舞臺劇的電影改編,從劇本修改到拍攝、上映,多方磨合,前后花費三年多時間。主演茅善玉為了塑造出有說服力的角色,帶領團隊九赴敦煌深入生活,又在滬劇舞臺上精工打磨了十年。而故事的原型、敦煌研究院名譽院長樊錦詩,為了研究、保護、傳承敦煌文化,已經奉獻了五十余載春秋。時光流淌,影片里的故事老而愈醇,莫高精神感人至深,傳統戲曲也在與電影的相遇中既保存藝術魅力又煥發時代新機,擴大影響,吸引了更多的觀眾。

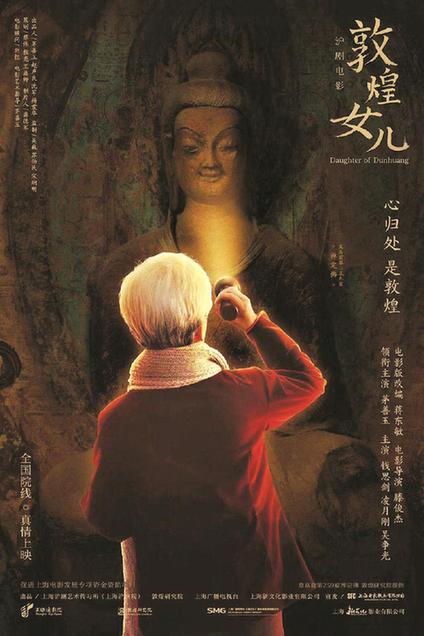

滬劇實景電影《敦煌女兒》中,樊錦詩與禪定佛的一次次無言相對,是心與美的際會。圖為該片海報

以三次重要選擇,寫心與美的際會

作為人物傳記電影,《敦煌女兒》首先要處理的,是如何在有限的銀幕時間,展現樊錦詩對敦煌文化五十多年如一日的守護。影片不追求面面俱到,而是選取了她從青年到老年有代表性的幾個階段,聚焦其人生道路的三次重要選擇,用矛盾的難以調和與最終化解,突出人物抉擇的艱辛,用重重渲染的敘述,描繪出樊錦詩精神世界的豐富多姿,和對敦煌文化的堅守、熱愛。

1963年,大學畢業的樊錦詩坐著驢車來到敦煌研究院,這個長在上海、學在北京的姑娘,早在實習期就見識了黃沙漫漫的西北小鎮與城市生活的巨大差距,堿水雜糧、沒車沒電、物資匱乏,究竟是去是留,是她人生中面對的第一次重要選擇。最終,高揚的工作熱情戰勝了艱苦的生存條件,這一對矛盾解決的關鍵便是樊錦詩堅守大漠的決心。影片濃墨重彩描述了莫高窟前,樊錦詩與老院長常書鴻的“三擊掌”,具象了老一代知識分子以“祖國需要”為重的精神信念,以其對誓言的堅定,刻畫了青年樊錦詩甘愿扎根西北、奉獻終身的初心。

工作幾年后,由于夫妻分居兩地,孩子無人照料,樊錦詩家庭生活和事業追求之間的矛盾日益激化。影片先從樊錦詩的新婚講起,同為北大考古系高材生的丈夫彭金章,理解她對敦煌難以割舍的愛戀,支持妻子不為小家團圓調動工作,繼續留在當地開展研究。矛盾爆發在樊錦詩成為母親后,丈夫對她把七個月大的孩子綁在床上獨自留在家里頗有怨言,樊錦詩只能在愧疚中把孩子交給丈夫代由姐姐照顧。矛盾的解決以犧牲小家利益為代價,影片用夫妻相互體諒,解決家庭事業難以兼顧的人生無奈,不僅反襯出中年樊錦詩對理想的無悔堅守,也贊頌了以樊錦詩、彭金章為代表的科研工作者對國家事業的無私奉獻。

改革開放后,敦煌研究院各項工作蒸蒸日上,文物保護和旅游開發之間的矛盾又成了擺在樊錦詩面前的一道難題。地方經濟當然要發展,但樊錦詩作為研究院的新一代領導者,她的視野、格局和責任,使她早已超越了對短期經濟利益和個人名利的追求。樊錦詩日夜縈心的既有眼下難題,即如何減少旅游參觀給敦煌洞窟帶來的傷害,更有歷史長河中對守護使命的思索,即面對風沙侵蝕和老化剝落,如何保存敦煌的千年之美。老年樊錦詩一邊帶領團隊,年復一年地進行保護、修復、存檔工作,一邊積極開拓數字科技工程,最終建成數字敦煌資源庫。依靠科技創新矛盾再次被解決,游客被分流的同時,敦煌旅游的金字招牌又添新彩,敦煌瑰寶也在數字中得以盡數永存。

整部影片以老年樊錦詩的回憶開場,采用倒敘手法,緩緩展開對其平凡而又偉大人生的講述。樊錦詩在自傳《我心歸處是敦煌》中提到,每到退無可退的時候,總會想起259窟的禪定佛——這尊佛是敦煌雕塑的代表作之一,雙目微垂,彎眉上揚,唇角含笑,沉浸在物我兩空的禪定喜悅中,自有一種超然物外的沉靜平和慈愛之美。《敦煌女兒》里也多次出現禪定佛,例如,樊錦詩剛到敦煌,顧不上洗去路上沙塵就被禪定佛的笑容“召喚”到洞窟,又如,面對開發商的急功近利,樊錦詩以無名僧人潛心雕塑禪定佛的故事告誡對方,敦煌遺產的藝術價值、文化價值無可比擬。樊錦詩與禪定佛的一次次無言相對,是心與美的際會,是樊錦詩沉浸藝術世界和學術追求的心靈寫照,也是代代敦煌守護者“堅守大漠、甘于奉獻、勇于擔當、開拓進取”的“莫高精神”之隱喻。

運用電影語言,彰顯和發揚戲曲審美

從外貌看,茅善玉和樊錦詩并不十分相像,可是她的舞臺扮相能讓樊錦詩的四歲小孫子驚呼:舞臺上怎么還有一個奶奶?茅善玉扮演角色的秘訣,就是模仿人物不同階段的體態特征,青年時眼神靈動、身形伶俐充滿活力,中年時動作略顯疲憊而神情沉著,老年樊錦詩肩背微弓,腳步遲緩,老花鏡后瞇起的雙眼雖經風霜澄凈依然。形似之外,茅善玉更善于從人物的經歷和職業出發,把握其內在精神,以“神”塑形,通過細膩的情感表達、精心設計的滬劇唱腔和身段表演,富有層次地勾畫出樊錦詩對家庭的溫情,對敦煌文化的癡情,和作為知識分子的責任擔當。

對于戲曲電影來說,舞臺表達的電影語言轉化,是這兩種不同藝術媒介融合的關鍵。戲曲電影要運用電影的場面調度、鏡頭剪輯等藝術手段,保留戲曲特有的寫意美學風格,充分展現其虛擬化、程式化、節奏化的表演特征,還要突破舞臺“三面墻”的視野限制和空間局限,放大表演細節,增強觀眾情感代入和價值認同。拍攝《敦煌女兒》前,導演滕俊杰已經有過十年的戲曲電影拍攝經驗,導演了《霸王別姬》《蕭何月下追韓信》《曹操與楊修》《貞觀盛世》《捉放曹》等多部戲曲電影,作品獲得過多個國內外重要獎項。基于以往幾部戲曲電影的拍攝實踐,滕俊杰摸索出“實則虛之,虛則實之”的拍攝技巧,堅持“戲曲為本、電影為用”的創作理念,影片風格基本遵循戲曲的表演程式。而《敦煌女兒》則是以更偏重電影手法的方式進行改編,一方面因為影片故事發生在當代,更具有時代性,另一方面也是因為滬劇本身重視現實題材、程式化相對較少。

具體而言,《敦煌女兒》運用電影語言彰顯和發揚戲曲審美的方式,主要體現在影片的敘述形式方面。敦煌研究院、三危山、莫高窟九層樓和石窟等地的實景拍攝,拓展了戲曲表演的舞臺空間。電影特有的蒙太奇平行敘事,如交替表現樊錦詩與丈夫圍繞是否調離敦煌,兩人的不同內心活動,擴充了戲曲表演的敘述視角。電影是運動的藝術,影片全景、特寫等鏡頭的運用,豐富了戲曲敘述空間,并引導觀眾注意演員眼神、淚光等細節表演。而燈光和光影的運用,如科研工作者用鏡子反光觀察洞窟,樊錦詩用手電光照亮禪定佛等情節,既增添了戲曲表演的悠遠意境,又凸顯了電影的光影魅力。

影片還對舞臺劇做了大量唱腔和身段的改編。如增加對白減少齊唱、幫腔,身段表演更趨日常,以減少舞臺表演痕跡,增添生活感和現實感,音樂設計,音樂風格、器樂伴奏等也都為電影的視聽語言總體規劃服務,如樊錦詩講述禪定佛歷史的一段表演,就融合了快板、中板、慢板、反調等不同板式,唱詞只用打板伴奏,娓娓道來的講述展現了樊錦詩的專業素養和對敦煌文化的癡迷。整部電影最惹人注目的是引入CG技術,視覺化呈現人物的想象和心理空間。如影片中多次出現活動的壁畫和雕塑,飛舞的樂伎、五彩的云霞、齊聚的諸佛菩薩,具象了莫高窟藝術世界的瑰麗,也展現了樊錦詩等敦煌人精神世界的豐富多彩。莫高窟九層樓清脆悠揚的風鈴聲貫穿全劇,回憶和現實相交替等多種方式進行的敘述轉場,也改變了戲曲舞臺表演較為單一的上場下場分場形式。

就影片呈現而言,以上諸多嘗試最終取得了戲曲、電影兩種媒介相得益彰的藝術效果。得益于導演和演員同心協力的努力,《敦煌女兒》的傳統戲曲電影轉化獲得了專業認可。2022年第35屆中國電影金雞獎,授予《敦煌女兒》“最佳戲曲片”獎,肯定了該片的“創造性轉化與創新性發展”,認為“影片所贊頌的莫高精神為新時代的戲曲電影呈現出歷史與美學的新境界”。在這個意義上,《敦煌女兒》也許可以被納入“新主流電影”的譜系,謳歌了偉大的時代精神,也做出了市場化嘗試,展現了戲曲和電影兩種藝術媒介交融結合的最新成果。

來源:文匯網